中堂龙舟文化习俗

中堂龙舟文化,有着悠久的历史与深厚的文化底蕴,是广大群众最喜闻乐见的体育文化之一。中堂镇是“中国龙舟之乡”“中国龙舟文化之乡”,龙舟文化历史悠久、积淀深厚,以其“景”多、龙舟多、龙舟制作工厂多、龙舟队伍多,以及参与比赛多而享有盛誉。

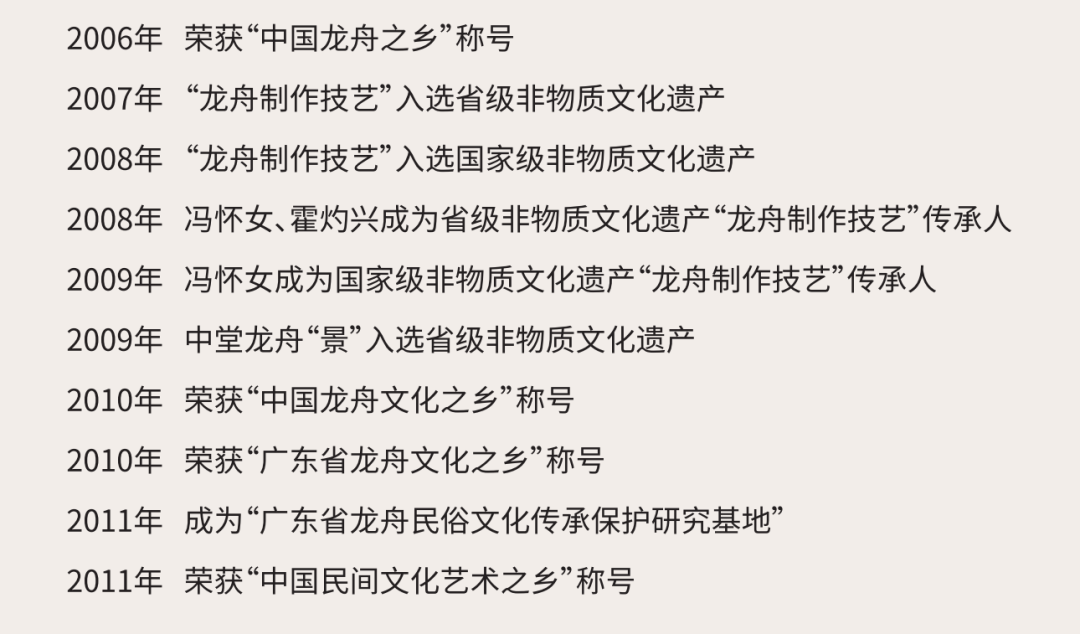

2006年中堂镇被中国龙舟协会授予“中国龙舟之乡”称号,2008年中堂镇的龙舟制作技艺也被文化部批准列入第二批国际级非物质文化遗产名录......独到的魅力和深厚的群众基础,让龙舟文化成为中堂镇人民引以为豪的文化印记,也是珠江三角洲地区端午龙舟习俗的典型代表,是中堂镇响亮的文化名片。

▲资料图

划龙舟各地有其特定的风俗、礼节。在珠三角地区,传统龙舟竞渡的礼习,大同小异,中堂龙舟景期间民俗活动也不例外,这些习俗,至今古风犹存,饶有趣味。

新船下水、採青,大凡新龙舟下水,选定“好日”、“时辰”,下水后龙舟划至一个预定的地方,“跳头”发出信号,全船即时停鼓闭口,鸦雀无声,船头中一人把一碗糯米饭连同另一人跳下河中採得的一把青草(故叫採青)迅速放进龙口之中(喻“揾到食”),此时跳头的人猛然高高地跳起,双脚在冚板上全力一踏,全船颤动,顷刻间锣鼓齐鸣,划手们亦随着锣、鼓节奏高呼号子,举桡奋力齐划,这声势响震四方。

▲资料图

起船

四月初八,龙舟兜底挖”。是说农历四月初八前后,择日将龙舟从龙船坞挖起,是为起龙。在东莞水乡,各村都有“起龙”习俗,广东气候潮湿多雨,为防止龙船船身发霉,每年端午节扒完龙船后,大部分的龙船藏于河涌底。这是先辈们发明的独特“藏龙”方法。第二年,“藏龙”便静待人们将其唤醒,这是东莞水乡特有的龙舟文化精髓,也是东莞人龙舟民俗延续百年的传统。

▲资料图

犒船

犒船分两大类,一类是代表集体的,如景、节的东道主,对参赛、参景的来舟,以饮料、水果等送之,示尊重、友好及慰劳之意。另一类是私人犒船,大凡邻村、邻地的新龙船到某地,当地的亲属好友则以礼帖、布料(常用的是6~7尺),水果、排炮(炮竹)等物送上;可食之物,全船受用,布料则归受贺的亲戚好友(布料上有红纸字条写明)。

▲资料图

龙船饭

龙船饭在龙舟活动的日子里,大行其道,老幼咸宜。以中堂景来说,常有近200条以上的龙舟到景,那么参加的“运动员”就有近万人。一条大的村(如潢涌、槎滘等村),光本村就有一、二十条龙船。那么多人怎么吃饭?就吃“龙船饭”。龙船饭用料是大米(粘、糯米有之),鱿鱼、虾米、冬菇、豆角等,饭、料先各自做好,然后拌在一起,既有营养,口味又佳。

▲资料图,摆千围宴吃龙船饭的热闹场景

赐福金“猪”

中堂赛龙舟,奖品以烧猪和高标(长布条)为主,烧猪的大小分别为高低名次领取。领了烧猪的龙舟,回村召集全村聚餐共庆胜利。领不到烧猪的,回村便少了这份高兴。捐赠烧猪的商户、个人也以烧猪的大小炫耀,并显示名望的高低。

现在生活富裕了,中堂每次赛龙舟的奖品都非常丰富,奖杯、奖金、金猪应有尽有。

▲资料图

观景

从农历五月初开始,中堂镇各村人人都异常兴奋,家庭主妇半夜就起床,做好一切准备工作,迎候亲戚和宾客,青年人穿上鲜艳的运动背心,吃过早餐,整装上阵,把龙舟鼓敲响。孩子们穿上新衣,姑娘们也一个个打扮一番。午饭刚过,大家汇集到江边,这时江两岸人山人海,熙熙攘攘,处处洋溢着节日的欢乐气氛。不多时龙舟从四面八方陆续到来,只见每条龙舟上都穿上一色背心,整齐美观煞是威武。

▲资料图

每条龙舟先划到指挥部报到,犒标。出嫁女看到娘家村里划来的龙舟就上去“犒标”,送上香烟、糕点、饼食饮料等以示慰劳,并祝愿亲家的龙舟得胜。龙舟先是逍遥自在地在江面上划游,到了中午时分,开始击鼓奏号。观众手舞足蹈,呐喊助威,鼓声、号子声、鞭炮声与人群的欢呼声奏成一曲赛龙夺锦的交响曲。而到了每年农历五月十三这一天,中堂镇举办龙舟景,届时全镇人倾城出动,万人空巷,齐聚江边观看龙舟竞渡。吉时一到,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,百十条龙舟呐喊着争先恐后像离弦之箭,划开平静的水面奔涌而去,岸上十几万观众呐喊助威,尉为壮观。每年的这一天,就成了中堂人隆重热烈与龙共舞的狂欢节。

中堂龙舟文化所获称号

中堂龙舟屡获佳绩

图解龙舟制作技艺