发现石排之美|走进福隆“五常”古村,探寻600年前旧时光

东江石排

2022-07-21 09:40:32

相传,300多年前,塘背村民在池塘边挖井,井底喷出红色的泥水,村民以为挖到了龙脉,于是将塘背村改成叫福龙村。

再后来,又取生意兴隆之义,将“龙”改为“隆”,于是就成了现在的福隆村。

……

走在福隆里巷,仿佛让人瞬间穿越回百年前。

墙根的青苔、磨得发亮的石巷,似乎还在诉说着曾经的故事。

福隆里巷由五条平行的小巷道组成,每条巷道长100多米,宽约1.5米,由麻石或红石铺成,许多明、清年间的建筑,如邓氏宗祠、张世邓公祠等数百座老建筑分布其间。

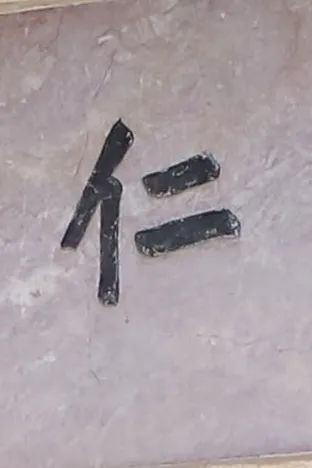

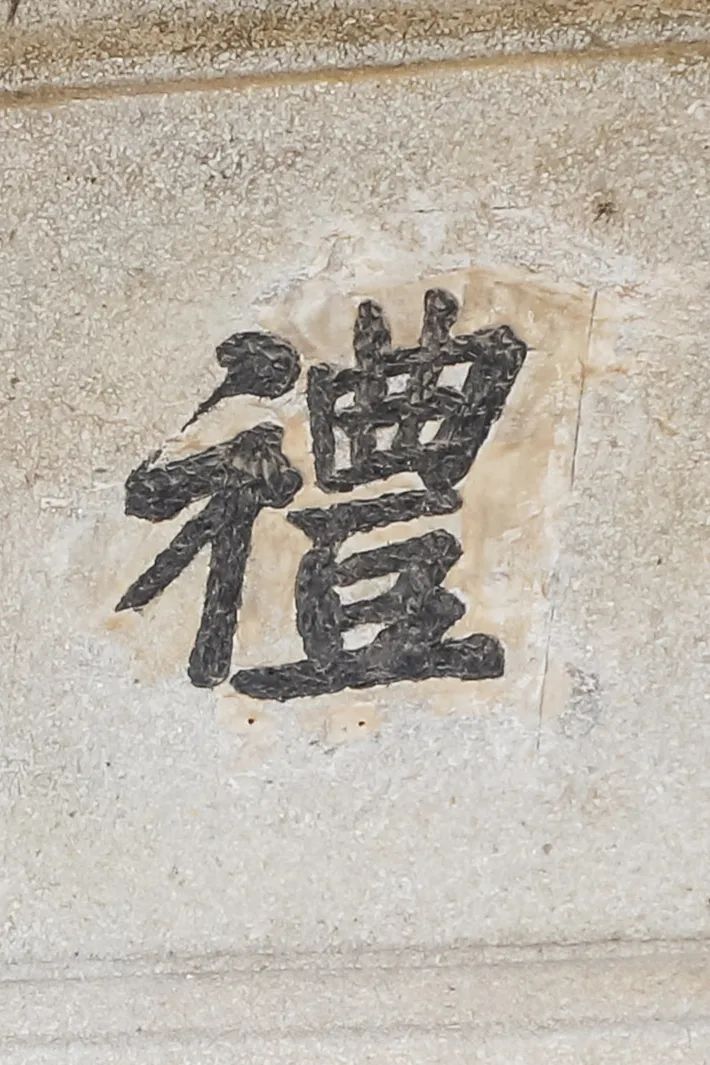

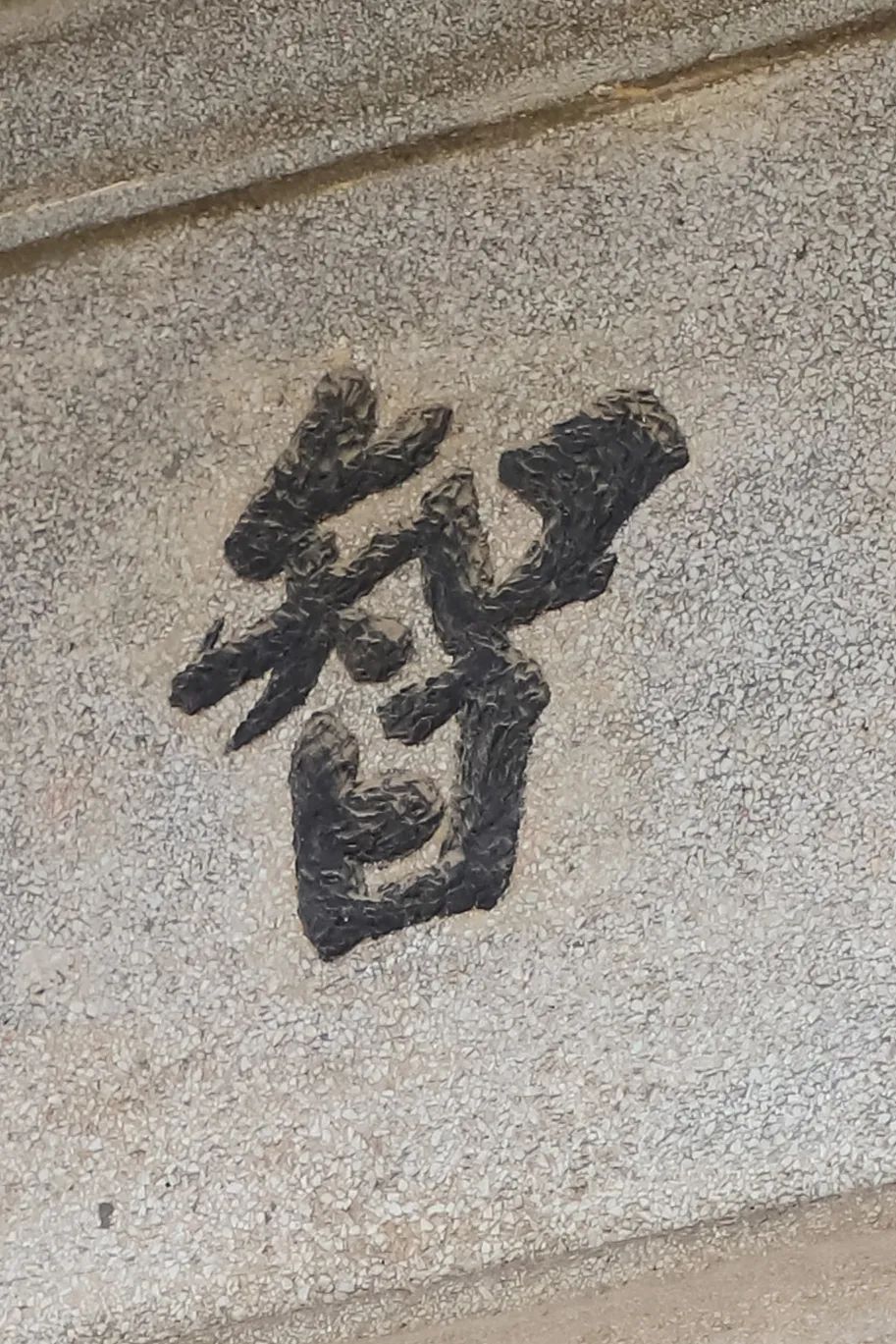

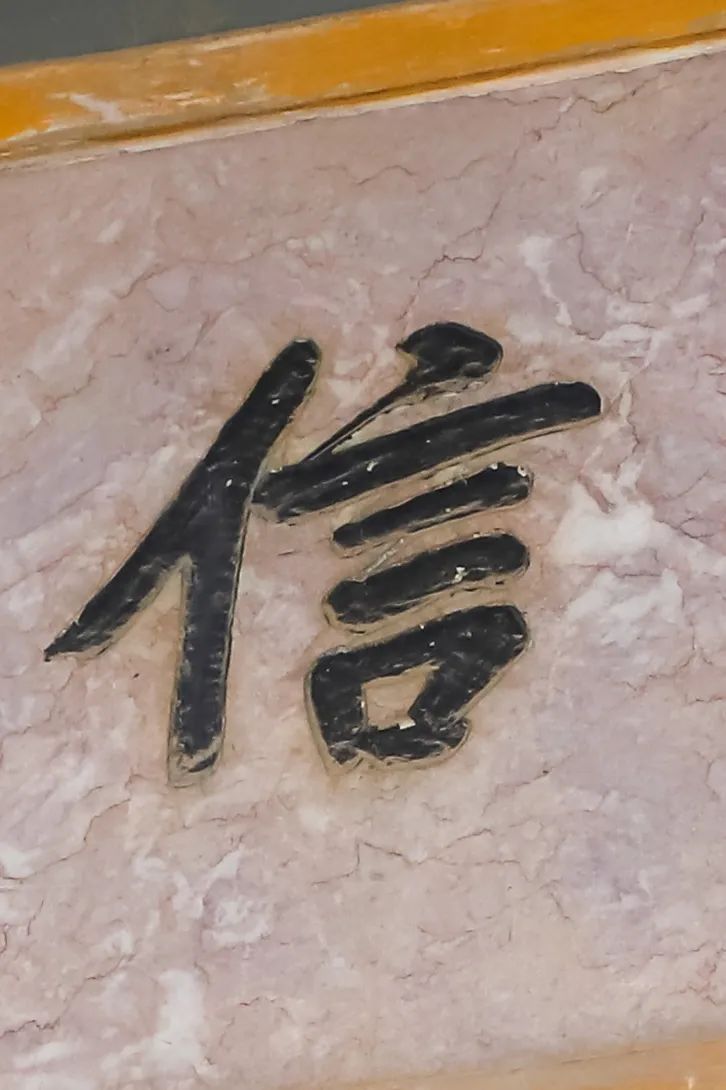

五条巷道从东往西依次叫居仁里、由义里、崇礼里、民智里、敦信里。

以民智里为正巷,其他四条巷道为附巷。

巷名包含了“仁、义、礼、智、信”五个字,而这五个字,正是传统儒家思想所提倡的做人的五个原则,号“五常”。

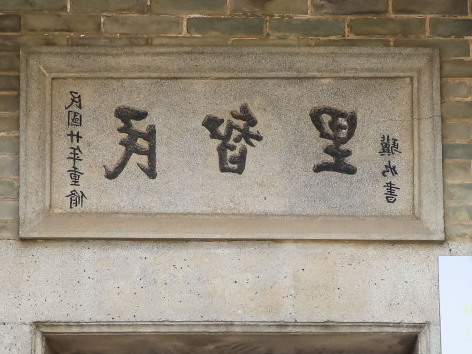

福隆里巷的门楼在民国20年(1931年),由香港同胞邓渭波捐资重修,并请当时村内的一位名叫邓骥如的老师为门楼题字。

经历了近百年的岁月洗礼,门楼上的落款却依然清晰可见。

福隆村民风淳朴,村民崇尚传统儒家思想,特别重视教育。至今古村落里仍保留有两家家塾,一个叫沧柱家塾,一个叫匡亭家塾。

这两间家塾都是典型的岭南广府建筑,用红砂岩做基础、立柱和装饰,用青砖砌墙。

△蓝天下的沧柱家塾

虽然颜色已经斑驳,但

仍能看出壁画的精美程

度。

尽管百年岁月沧桑,但古村落里各种精美的石雕、高耸的飞檐、婆娑的树影,仍在默默地诉说着福隆的发展故事。

文字:李晓芬

图片:陈嘉豪